ビル・エヴァンス(1929-1980)

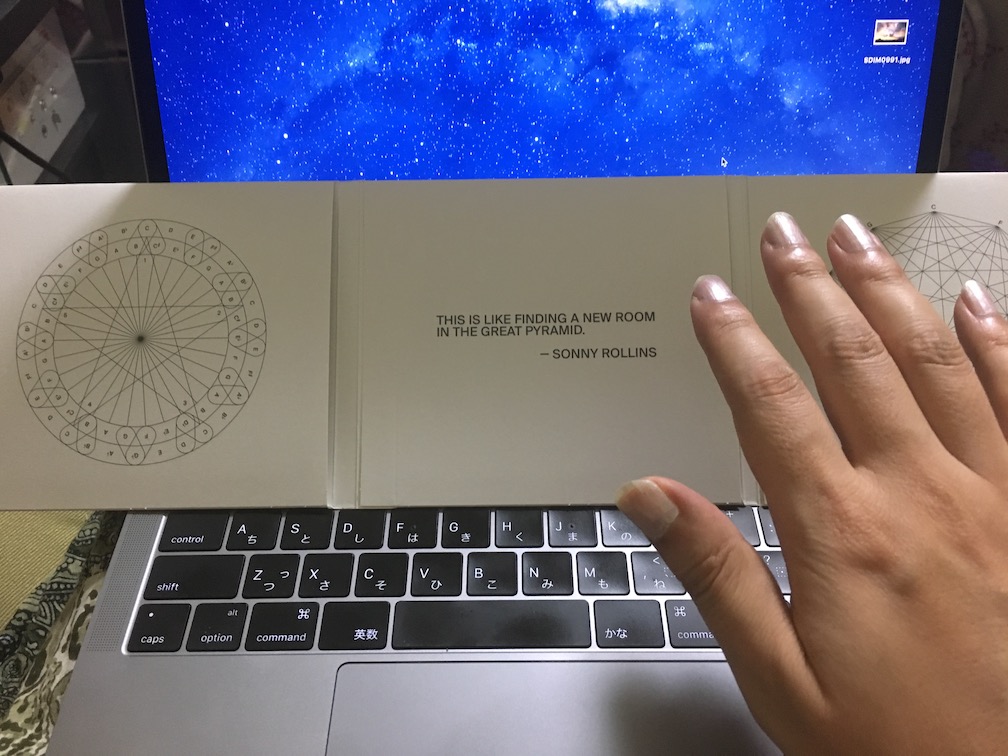

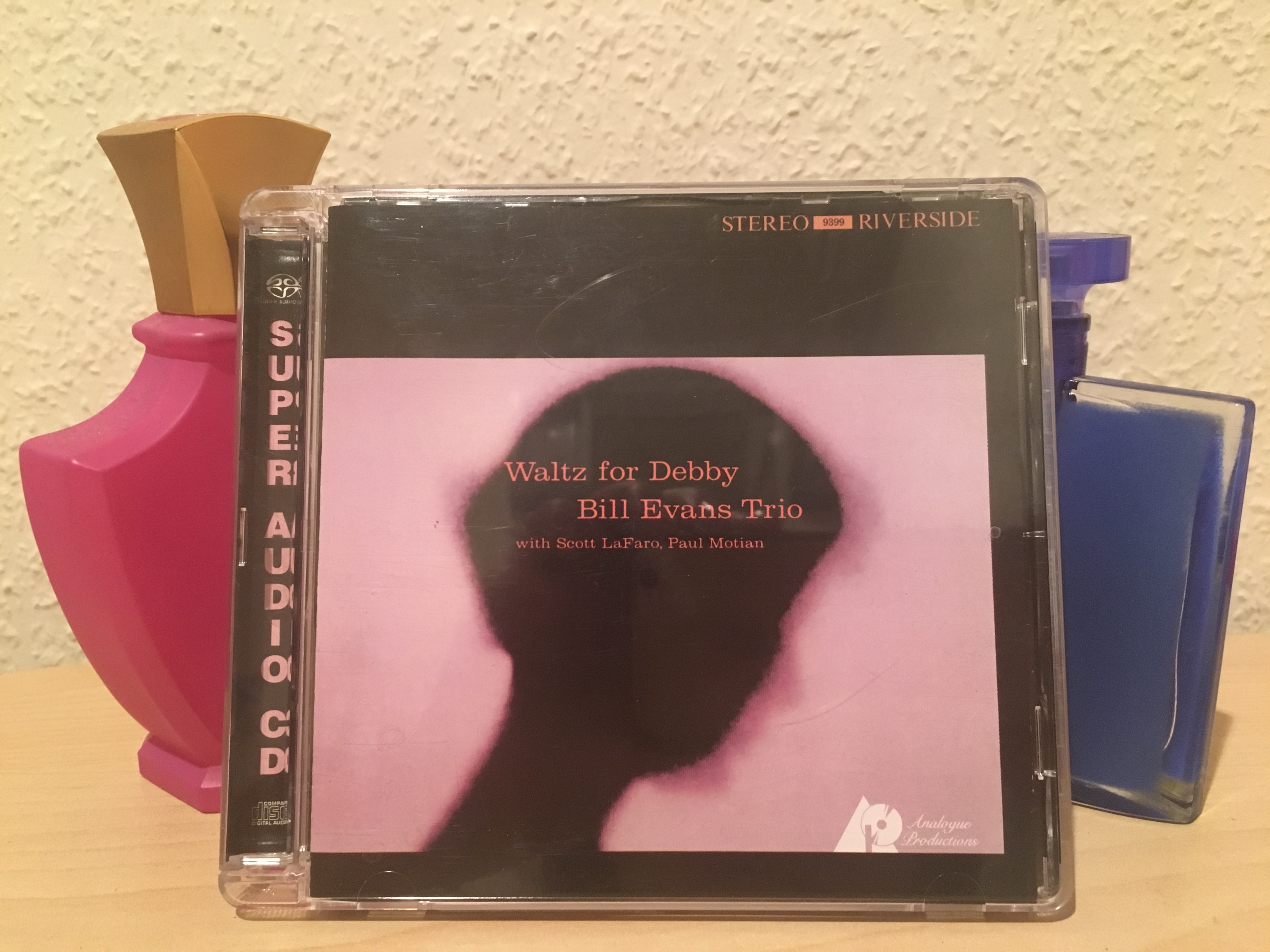

ワルツ・フォー・デビイを筆頭に、ほんとうに「おしゃれ」な演奏を多数残したジャズ・ピアニストです。

以下にご紹介した3枚は、紛うことなき名盤であるとともに、ジャケットの素敵さでも、ちょっと、ジャズ界では他に見られないいタイプとおもいます。

演奏も、ですね。最初の音からもう、

「このお姉さんが歩く先にある、マンホールの蓋になりた~い!」

といった雰囲気満々です。…もちろん私見ですが。。

ビル・エヴァンスは、「ジャズを聴かない人でも持っている」ことで有名なマイルス・デイヴィスの名盤「カインド・オブ・ブルー」でも、重要な役割を担っています。そのライナーノーツも担当し、「カインド~」の音楽を、日本の水墨画に喩えた文を寄せています。

…ですがその人生は、音楽家としてのキャリアのごく初期から麻薬に溺れたものであったそうです。

ヘロインの注射を打って右腕が動かなくなってしまい、左手だけでピアノを演奏する羽目になり、それを機に注射を使わない麻薬に切り替えた、などの残念すぎる逸話も残っています。

51歳で亡くなっていますが、晩年は本当に体はボロボロで、音楽家としての彼を慕う「ビル・エヴァンス・トリオ」の若いメンバーが、「お願いだから病院に行って欲しい!」と懇願するも耳を貸さず、ついに手遅れとなったその死に様は、

「音楽は続けたい。だが、生き続けたいわけではない」

そんな心の叫びが聞こえるようです。

ウィルヘルム・フルトヴェングラー(1889-1954)

フルトヴェングラーは、何度もブログで取り上げており、しつこくて申し訳ないかもしれません。。

控えめに言って「20世紀最高の指揮者」の筆頭格であり、日本の愛好家には「フルトヴェングラー教授」とも呼ばれる(由来は不明)インテリであったこの音楽家も、意外なことに本ブログのタイトルに則した死を遂げています。

【ワルキューレ全曲】

1954年、こちらのレコーディングを遺作とし、風邪をこじらせた肺炎で亡くなったと伝えられています。

ですがもう少し情報を探ると、死の数年前から風邪薬か何かの副作用と思われる難聴に悩まされ、それを大変苦にしていたそうです。

本ブログのタイトルは、どこかで読んだフルトヴェングラーの死を看取った医師の言葉を、そのまま拝借したものです。

「生きる気力のない患者を助けることはできない」とも。

指揮者の能力

スポーツなどでも同じかも知れませんが、どんなに「過去のスターたちはすごかった!」と言っても、職業芸術家としての技術はどんどんと進化していきます。

「フルトヴェングラーのスタイルがすごかったというのであれば、今の指揮者がそれを真似すればよいではないか」

という問いの答えがここにありまして、セルジュ・チェリビダッケ(1912-1986)という、最後は喧嘩別れはしたもののフルトヴェングラーの一番弟子とも言える指揮者の言葉を、ふたつほどご紹介いたします。

「フルトヴェングラーという人は、別々のところ(場所?時間?)で鳴るふたつの音を関連付けられる唯一無二の人だった」

「私はフルトヴェングラーよりも耳がいい」

無茶を承知で、ひとことで総括してしまうと、フルトヴェングラーの時代はある程度「どんぶり勘定」的な演奏およびオーケストラの統率が、まだ許されていたのだろうとおもいます。

技術的なところのご説明ができず申し訳ないのですが、

「指揮者がいないと演奏できないの?」

「お互い初対面同士の指揮者とオーケストラが、いきなり演奏を始めたらどうなるの?」

的な疑問って、あるのではないでしょうか?

これらについて私が持っている、参考になりそうな情報を箇条書きでご紹介します。

- お互い曲をよく知っていれば練習は要らない。(by ハンス・クナッパーツブッシュ)

- 指揮者がいなくても演奏はできる。(イシュトヴァン・ケルテス急逝後のウィーン・フィル)

- オーケストラを「鍛え」「経営を軌道に乗せる」手腕も、指揮者の能力のひとつ。(ゲオルグ・ショルティ等)

- ウィーン・フィルは「自称☆優雅」なので、指揮者の動きからワンテンポ遅れて音が出るらしい。

- 「指揮者に求める一番大切なことは?」「我々の音楽を邪魔しないこと」(by ウィーン・フィル)

…ずいぶんと脇道にそれてしまいましたが、フルトヴェングラーもビル・エヴァンスと似た感情、

「自分の音楽ができないのならば、生きていても仕方がない」

というような諦念を、死の床で抱いていたのかもしれません。

自分への絶望はあっても生きることに絶望はない

深刻そうなタイトルで始まり、過去の音楽家の話でまとまりがついてしまいましたが、最後にこれだけ、付け加えさせてください。

なんの重みもない言葉ですみません。。

素人の思いつきでしか、ないんですが、こんなことをつねづね真剣に、考えています。

「犬って自殺しませんよね?」

「仲間の死を悲しむ姿は、見たことがあるので知っています」

「犬は何故『死』を理解しながら、自分の行動の選択肢にそれを加えないのだろう?」

「逆に何故、人は自死を選びうるのか?犬と何が異なるのか?」

「自我」のせいだと、真面目に考えています。

自我なんていうものがあるから、「死んだあとのことはなにも分からない」にも関わらず、他の人の死からそれを「自分にも起こるもの」と錯覚してしまう。

大切な人が死んだのちに、自分が生きていることに矛盾がある。

でも、その大切な人は「自分の死」を経験してはいない。死によって経験は終わるから。

「死」という体験は常に「他人」のもの。自分は死を経験しない。

犬は、「自我」をイメージしないことで、仲間の犬と自分とが決定的に異なる存在だという自覚を失わずに済んでいる。

自分が他の人とちがうと考えることが誤りなのではなくって、自分を他の人と比較可能な存在と思い込むことが、多分誤りです。

ビル・エヴァンスもフルトヴェングラーも、自分の人生と自分の音楽を同化させすぎた挙げ句、生きる意味を見失ってしまったと、ここでは総括したいとおもいます。

…あ、「生きる意味」という言い方自体が、自我のノイズに感化されてしまっているかも。。

何の、誰の救いにもならないし、私自身、救いを求めてやまないひとりだけれども、自死を選びたくなるときって例外なく、

「自分を人間だと信じ込んでいる」

この不気味さの正体がはっきりするまで、私は死なない。死んでたまるか!って、おもっています。

いつかブログにもまとめます。